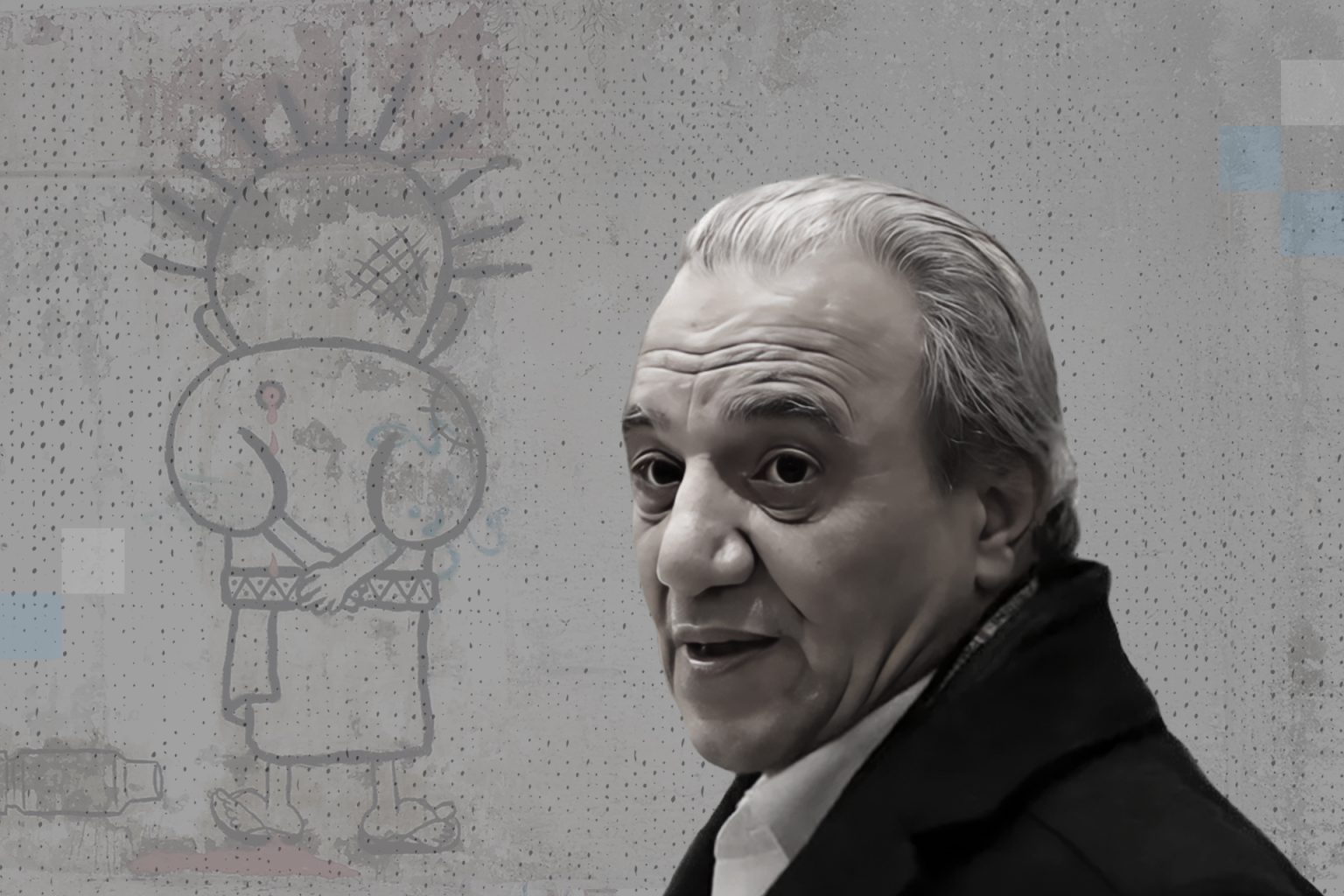

على جدار في أحد أزقة مخيم الدهيشة جنوب غربي بيت لحم، يدير حنظلة ظهره للعالم، متوسطًا عددًا من عبارات الجرافيتي الثائرة، أشهرها مقولة غسّان كنفاني: “لا تمت قبل أن تكون ندًّا”.

اعتاد الرجل الستيني الذي اختار لنفسه مصيرًا مخالفًا لنصيحة كنفاني، أن يمرَّ من أمام حنظلة هذا مرّة كل أسبوع وهو يدير له ظهره.

ولربّما في واحدة من زيارات المخيم، نظر الرجل الذي صار رئيسًا لجهاز المخابرات الفلسطينية وأحد أقوى المرشّحين لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية، إلى جدار المخيم هذا، وأطال النظر، حتى رأى شخصيّة أخرى له كانت ثائرة، تعود إلى أيّام الصبا والشباب، وراح يتذكّر…

من المهد إلى السجن

كانت ليلةً باردةً أخرى في مخيم الدهيشة، يتكوَّر فيها علي فرج على نفسه؛ ذاك الرجل البسيط المهجر من قرية رأس “أبوعمار” غرب القدس، محاولًا تدفئة داره، التي لا تكاد تصمد أمام غزارة أمطار الشتاء ورياحه العاتية. بعد حينٍ، نوديَ عليٌّ لتبلغه قابلة المخيم بأن زوجته وضعت طفلهما الثاني: ماجد.

كان ذلك في الليلة الأخيرة من فبراير/شباط عام 1963، ولم تعلم القابلة ولا عليّ ولا زوجته أن الوليد الجديد لن يرث من البيت البسيط حال أبيه ولا همومه، ولكن سيشغله تحريك الخيوط التي تغيِّر مصائر البشر وتحدد مآلات مشاريعَ تتصارع وغاياتٍ تُرتَجى.

وما إن بلغ الرابعة من عمره، حتى احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967. في هذا العام، أطلق ماجد عينيه من كُوَّةٍ في جدار البيت؛ فرأى لأول مرة الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح ينتشرون في مخيمه وهم ينادون: “ممنوع التجول حتى إشعار آخر”.

مرّت السنون، وكان فرج في مستهل فتوته الحرجة شأنها شأن أي فتوة تشب عن الطوق في مكان معقد كالمخيم، يلحظُ كيف تخشوشن يداه؛ إذ أصبح عاملًا في الصدف ثم البناء ثم النجارة، وذلك ليساعد أباه في إعالة الأسرة الكبيرة والأم المريضة، حتى إذا ما بلغ الثالثة عشرة من عمره، وجد نفسه واقفًا في صف الفاقدين، يتلقى العزاء في والدته التي أذاب مرض عضال جسدها. دخل الفقد مبكرًا بيت عائلة فرج، ليسلب من ستة أبناء صغار الاجتماع حول دفء الأم التي وصفها ببلاغةٍ المثل الشعبي الدارج في فلسطين “الأم بتلِم”.

في تلك الفتوة وجد ماجد نفسه يعيش الاندفاع نحو الحياة بمزيج من الغضب والقهر من حياة محكومة بالحرمان، ومن الحلم بإمكانية الانفكاك عن بؤس حياة المخيم، لذا شكّلت له نواة العمل الثوري في المخيم حضنًا دافئًا يعوض غياب الأم وضيق الحال، ويمنحه فضاء يستوعب سخطه وغضبه، وروابط يستطيع من خلالها تحقيق ولادة أخرى لذاته سوى الفتى الفقير اليتيم المطحون في العمل وأعباء إعانة أسرته.

هكذا التحق ماجد فرج وهو لا يزال طالبًا في الثانوية العامة، بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي كانت بالتزامن مع انضمامه قد فقدت بالاغتيال عددًا من أبرز قادتها ومنظريها كغسان كنفاني ووديع حداد. وعلى إثر هذا النشاط، سيقتحم جنود الاحتلال البيتَ الذي راقبهم ماجد من كوَّتِه يومًا وينتزعونه من دفء فراشه إلى برد السجن.

الرحيل إلى “أمّ الجماهير”

في صفٍّ طويل من المعتقلين من مختلف أنحاء الضفة الغربية، يقف ماجد مقيد اليدين، ذاهلًا وهو يتلقى اللكمات والضربات من جنديٍّ مفتول العضلات، يلقي كل ما تعلمه من سبابٍ وشتائم بالعربية في وجه ماجد ورفاقه. وخلال عامٍ ونصف، هي المدة التي قضاها فرج في السجن، سيرى الجندي نفسه مرات غير معدودة، وسيسمع صراخه في وجهه ووجوه المعتقلين الآخرين: “أنت حشرة”، قالبًا الراء غينًا لثقلٍ أعجمي في لسانه لا يخطئه سمع الفلسطينيين.

كانت تلك التجربة الأولى لفرج التي يلتقي فيها الجنود الإسرائيليين بشكل مباشر، وستتبعها فيما بعد تجارب كثيرة، غير أن النَّسَق فيها سيكون مختلفًا.

في السجن أنهى ماجد الثانوية العامة، وعاد إلى مخيم الدهيشة ليتخذ قرارًا بتغيير انتمائه السياسي والالتحاق بصفوف حركة فتح. ومع عام 1982، أخذ فرج موقعه ضمن مؤسسي الذراع الطلابي لفتح في المدارس والجامعات، المعروف باسم “الشبيبة”، ثمّ تخرج في جامعة القدس المفتوحة حاملًا شهادة البكالوريوس في الإدارة.

خلال نشاطه في الشبيبة سيلتقي “أمل فرج” التي ستصبح زوجته عام 1985، وترافقه في انتقالاته بعد ذلك بين المشاريع السياسية ومواقع النفوذ والسلطة.

سيعود ماجد خلال عقد الثمانينيات إلى السجن أكثر من خمسة عشر مرة متفرقة، ليبلغ مجموع ما قضاه في السجون الإسرائيلية ست سنوات، ينضم فيها إليه بين حين وآخر واحد أو أكثر من أشقائه، وهو أمر مألوف بالنسبة لكثير من العائلات الفلسطينية.

مع حلول عام 1993 ودخول السلطة الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتدأ مشوار فرج الأطول والأبرز بالانضمام إلى جهاز الأمن الوقائي، وهو ما عنى أنّ ابن مخيم الدهيشة لن يعود إلى السجن الإسرائيلي مرة أخرى.

“المهاجم التائب” بين يدي الأجهزة الأمنية

لإدوارد سعيد، المفكر الفلسطيني، تعليق لافت يصلح لفهم شخصية فرج، كان قد علّق به على خطاب ياسر عرفات عقب توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن عام 1993، الذي شمّ منه “رائحة انتفاع” بحسب تعبيره، إذ صُوِّر الفلسطينيون أمام العالم أبعد ما يكونون عن ضحايا للصهيونية، وأُظهروا بوصفهم “مهاجمين تائبين”.

هكذا بدا فرج، مهاجمًا تائبًا يحمل مرآة محدَّبةً يرى نفسه والعالم من خلالها، ويحسم بناء عليها مساره في ظل مشروع حاول عرابوه أن يقنعوا الفلسطينيين بأنه ستصبح لهم دولة لها صلاحيات فعلية على أرض الواقع، وأنها “ستديم الكفاح ولكن على أرضية سياسية ملائمة بذهنية مختلفة”، كما وصفها أحمد قريع في كتاباته عن كواليس مفاوضات أوسلو.

مع مرور الزمن سيظل فرج يختار هذه المرآة التي تزداد تحدبًا، ففيما يبدو أن سنة الإنسان وهو ينتقل بين المشاريع المتعارضة، أن يرسل بعضًا مما نشأ عليه إلى قمقمٍ بعيدة ليتمكن من إحراز المغانم دون أن يقض مضجعه تأنيبٌ من مبادئِ ذاتٍ كان عليها يومًا.

استقبل ماجد فرج عقد الثلاثينيات من عمره بالالتحاق بجهاز الأمن الوقائي في مدينة بيت لحم، حاصلًا على ترقيات عدّة خلال وقت زمني قصير، إلى أن تولى عام 2000 قيادة الجهاز في محافظة الخليل، التي تعتبر أكبر محافظات الضفة الغربية وأكثرها تعقيدًا من نواحٍ سياسية واجتماعية، إضافة إلى ثقلها الاقتصادي الكبير، وسيكون لهذه الخبرة لاحقًا أثرٌ في تشكل آليات بسط السلطة لديه في التعامل مع سكّان الضفة الغربية.

لقد قامت عقيدة الأمن الوقائي أسوة ببقية الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة منذ تأسيسها على أن النضال الفلسطيني ضد الاحتلال ليس ردًّا طبيعيًّا في وجه القهر الاستعماري المتغلغل في أدق تفاصيل الحياة الفلسطينية، بل هو تمرّد على هدف “الدولة” المرتجى؛ ولذا لاحقت كل أفعال المقاومة السلمية قبل المسلحة، بما يتناغم مع مزاج المجتمع الدولي وإسرائيل من خلفه.

وفي عام 2002، ستقفز في وجه فرج ذكريات شخصيته الثائرة القادمة من زمن بعيد من المخيم الأحمر (أحد مسميات مخيم الدهيشة نسبة للجبهة الشعبية) حين يصله وهو في مقر جهاز الأمن الوقائي في الخليل خبر استشهاد والده بعشر رصاصات إسرائيلية اخترقت جسده وهو ذاهب يلتمس بعض الحليب والخبز أثناء حظر التجوال الذي فُرِضَ على المخيم خلال عملية “السور الواقي”.

لكن ماجد فرج يُرسل ذكرياته إلى القمقم ويواصل عمله في المؤسسة الأمنية في ركض محموم خلف وعد الدولة. وفي العام ذاته، ستقفز الذكريات ذاتها مرةً أخرى أمام ناظر فرج، وهو يرى كيف أفضت عقيدة التنسيق الأمني للأجهزة الأمنية التي هو جزء منها، إلى اعتقال أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية التي كانت أول حاضنة وطنية له، لكن مجددًا: يرسل فرج هذه الشخصية إلى قمقم، ليستعد بحلول العام التالي لتولي منصبه الجديد مستشارًا لوزير الداخلية حكم بلعاوي، في حكومة اعترض عليها مقاتلو كتائب شهداء الأقصى؛ الجناح العسكري لحركة فتح، حيث كتبوا على الجدران في الضفة الغربية “لا لكرزاي فلسطين”، مشبّهين محمود عباس الذي كان حينها رئيسًا للوزراء، برئيس أفغانستان الذي جاء على ظهر دبّابة أميركية.

تزامنًا مع كل التعقيدات التي شهدتها الحالة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة إبان الانتفاضة الثانية، عمل فرج على تطوير وتوسيع دائرة علاقاته برجال الأمن في أمريكا وإسرائيل، لتكون سبيله لمزيد من النفوذ في مرحلة ما بعد عرفات التي كانت تلوح في الأفق بعدما قام الأخير على نحوٍ سريٍّ بتمويل كتائب شهداء الأقصى، التي ضمَّت خلال الانتفاضة عددًا كبيرًا من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو ما شكّل أرقًا لقيادة السلطة في مرحلة ما بعد عرفات.

لذا بدا من الضرورة بمكان البدء في إعادة تشكيل أفراد هذه الأجهزة تحت مسمى “الإصلاح الأمني”، ومحاربة فصائل المقاومة في الضفة، فكان على رأس هذه المهمة ماجد فرج، أحد اللاعبين الأساسيين في صناعة العقيدة الأمنية الجديدة، وذلك على ضوء ما امتلكه من علاقات على المستوى الأمني مع الإسرائيليين والأمريكان، وتحديدًا مع الجنرال كيث دايتون المنسق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

كانت إحدى الأدوات المرجوة لتحالف فرج مع عباس الذي صار رئيسًا للسلطة الفلسطينية بعد مقتل عرفات، هي المجلس التشريعي، فترشح فرج للانتخابات عام 2006، لكن المفاجأة كانت بفوز قائمة حركة حماس فوزًا كاسحًا في الانتخابات؛ مما دفع محمود عباس إلى تعيين ماجد فرج رئيسًا لجهاز الاستخبارات العسكرية، ليواصل من موقعه متابعة تنفيذ الخطة الأمنية الأميركية التي كانت ترتكز بشكل أكثر تكثيفًا على إعادة التشكيل السياسي للأجهزة الأمنية بما يقيد حماس وذراعها العسكري، وتحجيم نفوذ المسلحين التابعين لفتح خصوصًا في مدينتي نابلس وجنين.

ملك المخابرات العامة

عام 2009، كان فرج على موعد مع تولي المنصب الذي سيعمق نفوذه أكثر على حساب بقية منافسيه السياسيين، حين أصدر عباس قرارًا بتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات الفلسطينية، وهو أقدم جهاز أمني فلسطيني من حيث التأسيس، إذ تعود نواته إلى ستينيات القرن الماضي، وكان الجهاز الأمني في حركة فتح ينقسم إلى الأمن الموحد والأمن المركزي، اللذين قرّر ياسر عرفات دمجهما عقب أوسلو ليكوِّنا جهاز المخابرات العامة.

حمل فرج خبرته وشيئًا من درس “المهاجم التائب”، وأخذ عبر مناصبه المختلفة التي استقرّت عند قيادة جهاز المخابرات، ينقلهما عقيدة أمنية عبر برامج أمريكية بموافقة إسرائيلية. وقد شكلت فترة ما بعد 2009 حقبة ذهبية لتعاون فرج ودايتون في بناء “رجل الأمن الجديد”، الذي تمت برمجته على أن مهمته هي المحافظة على النظام وإنفاذ سيادة القانون وعدم مواجهة “إسرائيل” ومحاربة من يحارب “إسرائيل” ومصادرة كل سلاح خارج سلاح الأجهزة الأمنية، وهو ما عنى في نهاية المطاف إصابة البنى الاجتماعية والاقتصادية لسكّان الضفة بالشلل.

هكذا ترك الناس دون أدوات تمكّنهم من تنظيم أنفسهم لمواجهة شبح المستوطنات الذي يحوم حولهم، وذلك بعد أن أنشأ ماجد فرج ومن معه “دولة بوليسية في الضفة الغربية”، بحسب تعبير “أوراق فلسطين – Palestine Papers”، وقد برز اسم الرجل لأول مرة متهمًا بالضلوع في عمليات تعذيب لفلسطينيين، حسب ما ذكرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إذ كان مسؤولًا عن الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب المنهجي.

ولربّما، كانت حادثة التعذيب الأبرز بعد أن اتخذ محمود عباس قرارًا بإجراء الانتخابات العامة عام 2021، إذ سلَّ فرج سيفه في وجه المعارضين، فيما بدا واضحًا أنه قرارٌ بكبت أي تشكل واعٍ لمعارضة جادة في الضفة الغربية لاستفراد فتح بالحكم. فحين تقدم المعارض الفلسطيني الأبرز نزار بنات لترشيح نفسه للمجلس التشريعي، أقدمت عناصر من قوات الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العام في 24 يونيو/حزيران على اقتحام المنزل الذي يوجد فيه وضربه بالهراوات بشكل مبرح؛ مما أدى إلى موته. ثم أتبعت الأجهزة الأمنية اغتياله بممارسات قمعية عنيفة ضد الفلسطينيين الذين نزلوا إلى الشوارع مطالبين بتحقيق العدالة لبنات ومحاسبة قتلته.

هكذا، راكم ماجد فرج خلال العقد الماضي، رصيدًا سيجعل اسمه يتصدر المشهد الأمني مقابل أفول أسماء كبرى، مثل جبريل الرجوب الذي وُلِّيَ شؤون الشباب والرياضة، وأحاله عباس لاحقًا إلى التقاعد مانحًا إياه رتبة فريق. وفي موازاة ذلك، عمل عباس على تقريب فرج منه، عندما أبقاه في منصبه رئيسًا لجهاز المخابرات رغم انتهاء ولايته منذ عام 2013، إلى أن أصدر مرسومًا رئاسيًّا مطلع عام 2023 يمنح ماجد فرج درجة وزير، ويبقيه في رئاسة المخابرات دون سقف زمني لنهاية ترؤّسه للجهاز.

وبينما عنى هذا كلّه مزيدًا من السلطة والنفوذ لماجد فرج، عنى كذلك درجة متقدمة في السباق المحموم نحو خلافة محمود عباس.

العودة إلى الجامعة على كبر

اندلعت “هبة القدس” عام 2015، بعد أن فجرها الطالبان في جامعة القدس ضياء التلاحمة ومهند الحلبي، وقد صاحبها دورٌ طليعيّ لطلبة الجامعات، محاولين إيجاد رافعة للفعل النضالي بعدما بدا أن الضفّة لن تشهد مقاومة بعد الانتفاضة الثانية.

شعر فرج باهتزاز في صورة جهازه الأمني، فعمد إلى شن حملة لملاحقة الفاعلين من طلبة الجامعات، بمن فيهم أولئك الذين يقومون بأعمال خدماتية لا تحمل أي طابع سياسي، سواء بتهديدهم وتهديد أهاليهم بالاعتقال أو باستدعائهم إلى المقرات الأمنية أو بمطاردتهم واعتقالهم أو بتحويل تقارير عنهم إلى مخابرات الاحتلال، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون “سياسة الباب الدوار”.

في مطلع عام 2016 نشرت هآرتس الإسرائيلية مقالًا يتفاخر فيه فرج بقدرة جهازه على إحباط أعمال المقاومة في الضفة الغربية، وأنه تمكن من منع حدوث مئتي هجوم ضد إسرائيل في الضفة، وهو تصريح أتى بعد حوالي ثلاثة أشهر من اندلاع “هبة القدس”.

لم يُنْسِ شيب الشعر فرج عهده حين كان مؤسسًا وقائدًا “للشبيبة”، وهي خبرة في مجتمع الجامعات وظّفها في ملاحقة الأذرع الطلابية، وضخ الميزانيات والامتيازات لكوادر محسوبة على حركته داخل الجامعات، ستشكل خزانًا بشريًّا ومعلوماتيًّا لجهاز المخابرات في تتبع أدق التفاصيل داخل الجامعات ودفن أي فعل سياسي ومقاوم في مهده.

المُنقذ من “التهميش”

في الحقبة نفسها، أدّى فرج أدوارًا هامةً على مستوى السياسة الخارجية الفلسطينية، حيث كان على رأس البعثة الفلسطينية الأولى التي زارت الولايات المتحدة الأمريكية عقب تولي دونالد ترامب الرئاسة، في وقتٍ كانت فيه السلطة الفلسطينية تخشى من احتمالات التهميش من قبل إدارة ترامب.

وقد أوردت صحيفة تايمز أوف إسرائيل مطلع فبراير/شباط 2017، أن محمود عباس حاول بطرق مختلفة التواصل مع إدارة ترامب طلبًا للقاء الأخير، دون تلقي أيِّ رد. وفي هذا المأزق مع الإدارة الأمريكية، كان فرج المُنْقِذَ، حيث توجه رفقة وفد فلسطيني إلى واشنطن وعقد اجتماعات عدة مع عدد من المسؤولين الأمنيين الأمريكيين الرفيعي المستوى.

عقب هذه الزيارة بفترة قصيرة، صرّح ترامب خلال زيارة عباس له في البيت الأبيض قائلًا: “أُشيد أيضًا باستمرار التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل. إنهم يتعاونون بشكل لا يُصدق. حضرت اجتماعات، وفي هذه الاجتماعات شعرت بالفعل بالانبهار والدهشة من مدى جودة تعاونهم. إنهم يعملون معًا بشكل رائع”.

ومن المعروف أن فرج هو المسؤول المباشر عن كافة عمليات التنسيق الأمني مع الشاباك والسي آي أيه (CIA)، علاوةً على أجهزة المخابرات العربية والأوروبية. من ذلك مثلًا، لقاء ماجد فرج بالجنرال الأمريكي مايكل فينزل في قمة العقبة، التي عقدت في النصف الأول من عام 2023، وقد طرح الحليف الأمريكي على فرج خطةَ تدريب لرجال أمن فلسطينيين يختصون بالقتال ضد مجموعات المقاومة في شمال الضفة الغربية.

لماذا لم يأت “اليوم التالي”؟!

وعلى الرغم من أن السيطرة على حماس وشلِّ جناحها العسكري في الضفة، كانا من مشاريع فرج الأمنية الأساسية التي تعاون فيها مع دايتون، فإن اسمه كان حاضرًا بقوة في حوارات المصالحة التي دارت بين السلطة وحماس. ففي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، رافق فرج رئيس الوزراء آنذاك رامي الحمدلله في أول اجتماع لحكومة الحمدلله في قلب غزة، وهو اجتماع جاء في إطار مساعٍ مشتركة بين فتح وحماس لمحاولة رأب الصدع الفلسطيني والتقدم في إنجاز المصالحة.

وفي نهاية العام نفسه، ستلتقط وسائل الإعلام صورة لماجد فرج مع يحيى السنوار، لتشكل مفارقة عجيبة لمآل رجلين قادمين من المخيمات، لكن لكل منهما مرآته الخاصة التي يرى ويخاطب بها نفسه والعالم.

منذ ذلك الوقت، وحتى تاريخ كتابة هذا المقال كان قطاع غزة بالنسبة لفرج معضلة أمنية بذل في سبيل حلها وضمها إلى مشروعه، كافة السبل.

تقول حركة حماس إن ماجد فرج حاول أن يشي بالحركة لدى النظام المصري بأن الحركة ضالعة في التوترات التي اندلعت في تلك الفترة في سيناء، في محاولة لتعميق الهوة بين حماس ومصر. إضافة إلى اتهامه إياها بتدبير محاولة اغتيال له وللحمدلله، وقد نفت حماس ذلك وقالت إن المحاولة كانت بتدبير من ضباط مخابرات مقربين من فرج في رام الله.

ورغم إرهاصات تزعزع الوضع الأمني في الضفة الغربية، فإن هذا لم يشتت بصر فرج عن غزة، الجيب الساحلي الذي كانت قوته المسلحة تتنامى مع مرور الوقت.

لذا، وقبل عدة أشهر، أعلنت حركة حماس في خضم معركة “طوفان الأقصى”، أنه قد ألقي القبض على قوة أمنية تشكلت في غزة بإيعاز من ماجد فرج، في محاولةٍ لبسط سيطرته على القطاع والترتيب لـ”اليوم التالي”، وذلك بعد أن رشّحه مسؤولون إسرائيليون لذلك. فبحسب “موقع i24” الإسرائيلي، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت قد رشح ماجد فرج ليكون قطاع غزة تحت سلطته في اليوم التالي لحماس في غزة، واتفق معه في هذا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي قال في مقابلة مع “كان” الإسرائيلية: “من الطبيعي ذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية أحد أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس”.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت وزارة الداخلية في غزة إن خطة فرج للسيطرة كان يراد لها أن تسير عبر ثلاث مراحل: الأولى؛ المساعدات الإنسانية، والثانية؛ العلاقة مع العشائر، والأخيرة؛ متعلقة بالأمن الشامل في القطاع. كما أشارت إلى أن الخطوة الأولى كانت تجنيد عشر مجموعات بواقع أربعة أشخاص في كل مجموعة، يدخلون مع عشر شاحنات للمساعدات عبر معبر رفح.

وحسبما قالت القناة 14 الإسرائيلية، فإن فرج قد اختار لهذه المهمة عائلات معارضة لحماس ليعتمد عليها في تشكيل فرقه الأمنية، وقد جاء ذلك على ضوء لقاء جمعه مع رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي تساحي هنغبي بموافقة نتنياهو.

وبناء على مصادر خاصة للجزيرة نت، فإنه قد اتُّفق على أن تتخذ القوة الأمنية من مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر مقرًّا لها. وأفادت المصادر، أنه قد جرى بالفعل تكليف فرج بهذه المهمة، وطرحت مئات الأسماء لأشخاص يمكن التعاون معهم لتثبيت عمل هذه القوة في غزة، على اعتبار أنها ستتولى زمام الأمور بعد انتهاء الحرب. هذا فضلًا عن القوة التي شُكلِّت بهدف جمع معلومات عن مستشفى الشفاء قبل أسبوعين من اقتحام الجيش الإسرائيلي له، غير أن اكتشافها حال دون إتمامها مهامها، كما سيحول لاحقًا دون أن تحقق إسرائيل آمالها بأن يكون فرج صاحب السلطة في غزة في “اليوم التالي” للحرب.

فَرَج “المقاتل”

لم يؤدّ ماجد فرج دورًا جوهريًّا في التنسيق والعمل الأمني فحسب، بل أيضًا في تغريب الفعل المقاوم عن المجتمع الفلسطيني ومحاولة تفكيك الحاضنة من حوله، من خلال الهراوة والخطاب كذلك. فمثلًا خلال حملة “حماية وطن” التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد المقاومة في مخيم جنين أواخر عام 2024، التقى فرج بوجوه عشائرية من مختلف أنحاء الضفة الغربية، وخاطبهم قائلًا: “نحن جميعًا عجزنا عن حماية غزة من أجل أجندة غير فلسطينية، لا يوجد فلسطيني يبيد شعبه من أجل أن يكون قائدًا، القائد يموت من أجل شعبه مثل ما يفعل أبناء الأجهزة الأمنية على الأقل في الأيام الأخيرة”، وأضاف: “نحن لسنا ضد جنين، لسنا ضد المخيم، هذا المخيم أيقونة، ولكن ليس المخيم وهو مخطوف”.

حاول فرج أن يحمِّل حماس مسؤولية الإبادة في غزة، وأن يشرعن العملية الأمنية في شمال الضفة الغربية ضد المقاومين هناك، وأن يكسب إلى صفه “العشائر”؛ أحد أكثر المكونات الاجتماعية تأثيرًا في السياق الاجتماعي الفلسطيني، وأن يحصل بذلك على مزيد من الدعم والتسليم بصوابية ما يفعل، خصوصًا لدى استعراض الخطة الأمنية على أنها حماية للفلسطينيين.

يتحاشى فرج الظهور في مقابلات إعلامية، غير أنه في عام 2016 وافق على مقابلة موسعة مع “The Defense News” الأمريكية، وصف فيها نفسه خلال مسيرته في التنسيق الأمني مع إسرائيل بأنه “مقاتل”.

“لقد قاتلنا لعقود بطرق مختلفة؛ والآن نحن نقاتل من أجل السلام… لذا سأواصل القتال للحفاظ على هذا الجسر ضد التطرف والعنف الذي ينبغي أن يقودنا إلى استقلالنا”، يقول فرج في المقابلة الآنفة الذكر. يعلق الموقع على هذا التصريح تحديدًا، بأن ماجد فرج سيظل يقاتل على طريقته للحفاظ على الجسر “ما دام مقتنعًا بأنه ليس جسرًا إلى اللامكان”.

يقول فرج في المقابلة ذاتها: “نشعر أننا عاجزون عندما يغزو الإسرائيليون المناطق التي نعيش فيها… ماذا يمكنني أن أقول لضباطي وللناس الذين يفترض بنا حمايتهم؟”. لن يقول لهم شيئًا، بل سيستمرّ في توجيه هراواته ناحيتهم، وسيظل يؤمن بمشروع التفاوض مع إسرائيل لتحقيق رؤيته “الدولة الواحدة، السلاح الواحد”، ولذلك فإن ملاحقة الجهاز الذي يرأسه للمقاومين، تشكل قربانًا لاستمرار هذه العملية التي تبدو في هذه المرحلة بالتحديد من تاريخ القضية الفلسطينية فيلًا ميتًا!

وأنّى له الذكرى؟

عاد الرجل الستيني من شروده في الذكرى القديمة والمسيرة المستمرّة، التي قذفها في نفسه حنظلة من الجدار.. نظر إلى نفسه، وتذكّر أنه في منصبٍ لا يسمح فيه لأحد بأن يتكلّم معه إلا وجهًا لوجه، لكن حنظلة بقي مُديرًا ظهره…